ちょっと変わった歩き方を提案しましょう。ルートは大阪環状線の「西九条駅」からそのまま心斎橋まで歩いて、さらに鶴橋に向かう、いわば「環状線横断」をしてしまおうというもの。ちょっと遠いように感じるかもしれませんが、これが意外とほぼ真っ直ぐな道で、あれよあれよと言う間に都心部に出られて、そしてまた東側の下町に着いてしまうので、そんなに歩けないと思っている人にもお勧めの街歩きです。

それでは今回はその第一段階、西九条から九条、そしてちょっと寄り道をして大阪ドームまでをご紹介します。

JR環状線の「西九条駅」は、住友グループの中核企業や日立造船、大阪ガスなど此花区西部の重工業地帯に勤める人たちにとっては無くてはならない交通手段として、そして今はユニバーサルスタジオジャパン(USJ)の表玄関「ユニバーサルシティー駅」に向かう夢咲き線(桜島線)の乗換駅として連日多くの人が利用しています。ホームに止まっているUSJのアトラクションを描いた華やかな車体を見に来る人も少なくありません。ここからちょっとした都心への旅がはじまります。

西九条駅にはJR以外にも阪神電車の西大阪線の駅もあります。

さて、改札を出て階段を下り、環状線の高架をくぐって東に向かって真っ直ぐに進むと、すぐに安治川の堤防のところでT字路に突き当たります。この間にも駐車場として利用されていた阪神西大阪線を灘波につなげるための用地が今は駐車場をやめて上に電車が走るのを待っています。ここの信号を渡った堤防側にちょっと古ぼけたコンクリートの建物が建っています。この建物に安治川の川底を通る「安治川トンネル」に降りて行くエレベーターと階段があります。

さて、改札を出て階段を下り、環状線の高架をくぐって東に向かって真っ直ぐに進むと、すぐに安治川の堤防のところでT字路に突き当たります。この間にも駐車場として利用されていた阪神西大阪線を灘波につなげるための用地が今は駐車場をやめて上に電車が走るのを待っています。ここの信号を渡った堤防側にちょっと古ぼけたコンクリートの建物が建っています。この建物に安治川の川底を通る「安治川トンネル」に降りて行くエレベーターと階段があります。ここは旧来からの繁華街の九条新地と新興の重工業地帯の此花を結ぶ要所ですが、橋はかかっていません。それは安治川の川上にある福島の中央卸売市場や中之島の大型の倉庫など、船からの荷受を行う地域への幹線航路として大型の船舶の往来が激しく、単に川を渡すだけの小さな橋が架けられないことや災害や利便性の問題もあり、結局、橋を諦めて川底にトンネルを掘ってそこを通るようにしようと言うことになったみたいです。とはいっても、以前はここにも大きな船舶が行き来できるように船が通るときに橋が真ん中から分かれて跳ね上がる跳ね橋や、橋そのものを中心で回転させてしまう回転橋といった変わった橋が何度かかけられていたそうです。そんな橋がかかっている姿も見てみたいですけどね。また、トンネルの向こうの九条側にある交差点が「源兵衛渡」というように、渡し舟が長い間この河川を行きかう主要な交通手段だったことは間違いありません。

建物の左半分にある大きな2つの扉は、今は使われていない自動車用のエレベーターの扉です。昭和40年代の初めまでは車もこのトンネルを利用していましたが、安治川大橋や船津橋・木津橋が整備されたことと、車の量が一台一台エレベーターで上げ下ろしていては間に合わないくらいに増えてしまったために閉鎖されました。現在は「人と自転車」専用のエレベーターだけです。JR弁天町駅の前に建つオーク200の高い建物が見える方にそのエレベーターがあります。明るい時間帯なら自転車を下りてエレベーターの前で待っている人が何人もいるでしょうからすぐにわかると思います。

このエレベーターとトンネルは大阪に8つある河川の渡し船同様、大阪市が管理運営する施設で利用するのにお金は要りません。「無料」です。そこらの川に架かっている橋の代わりなので無料なのは当然と言えば当然ですね。

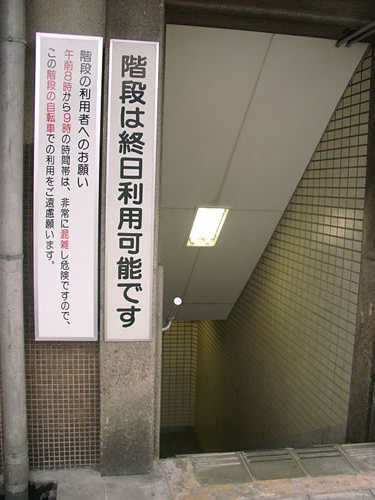

エレベーターの横には階段もありますが、地下17メートル、6・7階の建物に相当する階段数なので、エレベーターが動いているときにそれを利用する人はまずいません。ただしエレベーターが停止している深夜などの時間帯(運転時間は夏季・冬季で違います)にはこの階段を利用しないといけませんが、階段の上り下りのしんどさもありますが、ひっそりとした階段やトンネルを通るのはなかなか根性が要ります。

エレベーターの横には階段もありますが、地下17メートル、6・7階の建物に相当する階段数なので、エレベーターが動いているときにそれを利用する人はまずいません。ただしエレベーターが停止している深夜などの時間帯(運転時間は夏季・冬季で違います)にはこの階段を利用しないといけませんが、階段の上り下りのしんどさもありますが、ひっそりとした階段やトンネルを通るのはなかなか根性が要ります。エレベーターが着くと、中から自転車を押して人が降りてくるのを見送り、入れ替わりに自転車を押してみんながエレベーターに乗り込んで行くのについて乗り込んでください。みんな乗り込んだのとは反対側に向かって並んでいます。エレベーターの中は三畳ほどの大きさで、市の職員がエレベーターを運転しています。川底のトンネルに着くまでにほんの数秒しかかかりません。下に着くと、乗った時とは反対側の扉が開きます。利用する人たちが皆、職員に「ありがとう」の一言をかけて降りていくのがほほえましいですね。忘れず見習いましょう。

100メートル程度の長さのトンネルの中は幅2メートル程で、床と側面がタイルで覆われています。通路の真ん中に線が引かれてあり、左側通行になっています。エレベーターは頻繁に動いているので、向こう側のエレベーターから降りてきた人たちと途中ですれ違うことになると思います。歩いていると、改めてこの上が川なのだと思えてしまい、何か不思議な感じがしますね。

トンネルの突き当たりで、またエレベーターに乗ります。

「ありがとう」の言葉を残してエレベーターを降りると、西九条側よりも何か殺風景。少し先にある信号のついた交差点が「源兵衛渡」で、交差点を右(西)に真っ直ぐ行くと弁天埠頭に出ます。また左(東)に行って、遠くに見える阪神高速をくぐり、「本田1」をなお真っ直ぐ行けば自然に長堀通りに出て心斎橋に行けるのですが、今回は別ルートを取ります。

この信号を渡れば斜め左にアーケイドがあります。このアーケイドが地下鉄中央線「九条駅」の南北に続く長~い商店街の始まりで、北側の商店街が「キララ九条商店街」です。アーケイドの入り口の左に一階が銭湯になったマンションがあり、アーケイドに入ると「大阪ドームはこの商店街を直進」と書かれています。ここから大阪ドームまでおよそ1800メートル、時間にして20分ほど。大阪ドームの完成に合わせて九条の商店街は一大リニューアルをしましたのですが、期待の大きかった大阪ドームは初めの盛り上がりから徐々に熱が冷めてしまって、近鉄バファローズの頑張りにもかかわらず思うように客足が伸びていません。その影響でしょうか、この商店街の一番北側のこのあたりにはシャッターが閉じられたままの店舗が増えてきているように感じます。

この信号を渡れば斜め左にアーケイドがあります。このアーケイドが地下鉄中央線「九条駅」の南北に続く長~い商店街の始まりで、北側の商店街が「キララ九条商店街」です。アーケイドの入り口の左に一階が銭湯になったマンションがあり、アーケイドに入ると「大阪ドームはこの商店街を直進」と書かれています。ここから大阪ドームまでおよそ1800メートル、時間にして20分ほど。大阪ドームの完成に合わせて九条の商店街は一大リニューアルをしましたのですが、期待の大きかった大阪ドームは初めの盛り上がりから徐々に熱が冷めてしまって、近鉄バファローズの頑張りにもかかわらず思うように客足が伸びていません。その影響でしょうか、この商店街の一番北側のこのあたりにはシャッターが閉じられたままの店舗が増えてきているように感じます。商店街に入ってすぐにタウンポートのショップガイドで取上げている店もあります。この商店街はアーケイドが新しくなったことを除けば昔ながらの商店街って感じで、通りの幅もそんなに広くなく、向かいの店の様子も伺い知れてしまう様な地域密着の地元の人が代々利用している店が連なっています。ただ新しく出来た店も所々にあって、これはなかなか店舗のデザインにもこだわっていて、面白そうな店も多いです。レトロな街が流行っていますが、この地域にも新しい感性の店がどんどん出来てくれば、注目度も自然にアップして、今までのように大阪ドームに頼ったものとは違う発展の仕方になるでしょうけど。新しい息吹をどう迎えるか、真剣に考えてほしいですね。

脇道に入れば昔ながらの街並みも残る一角、途中に九条の公設市場などがあったりして、時間をかけてゆっくり見て歩くと面白い店や名所もたくさんありそうなのですが、今回は真っ直ぐ商店街を歩きます。およそ500メートルもある「キララ九条商店街」のアーケイドが切れるのが見えると、上に地下鉄中央線「九条駅」と阪神高速を戴いた広い中央大通りまでもうすぐ。その一筋手前の細い通りを左に入ると、あまり目立たないのですが有名な老舗のストリップ劇場があります。

中央大通りは港区の大阪港から東大阪まで続くそれこそ大阪市内の中央を横断する通りです。右(弁天町方面)に3筋ほど行くとガラス張りの大きなショウルームに本物の蒸気機関車(SL)が飾られているところがあります。ここは共永興業(株)と言う会社ですが、無料でショールームに入れますから、時間に余裕があるか、鉄道ファンの人はきれいに磨き上げられた鉄の芸術品を一度覘いて見て下さい。

中央大通りは港区の大阪港から東大阪まで続くそれこそ大阪市内の中央を横断する通りです。右(弁天町方面)に3筋ほど行くとガラス張りの大きなショウルームに本物の蒸気機関車(SL)が飾られているところがあります。ここは共永興業(株)と言う会社ですが、無料でショールームに入れますから、時間に余裕があるか、鉄道ファンの人はきれいに磨き上げられた鉄の芸術品を一度覘いて見て下さい。中央大通りから一筋みなみの大きな通りの「みなと通り」までの300メートルほどが、「ナインモール商店街」愛称(?)「バッファロード」。大阪ドームを本拠地にする大阪近鉄バファローズにちなんだ名前で、商店街を上げてバッファローズの応援をしています。

この商店街はさっきまでの「キララ九条商店街」に比べ道幅もぐっと広くなっていて、全体的に明るい感じがします。テレビや雑誌などでは九条の商店街といえば「九条駅」から「大阪ドーム」までのメインストリートになっているせいもあって、大体この商店街が取り上げられているようです。こちらは全体的に若者向けに作り変えられています。昔ながらの駄々広い殺風景なレコード店がなくなるなど、昔懐かしい店がどんどん姿を変えていくですが、どっこいまだ店の前に野菜やかばんや雑貨を広げている「仏壇の売れない仏壇屋さん」はそのまま残っていました。

この東隣の一角が南の飛田新地と並ぶ艶町「松島新地」で、130年の歴史を持ち、現在でも夕暮れから紅い(ピンク)灯を点す店が80軒くらいあるとか。昼間でもこの一角の通りを歩けば、昔ながらの情緒と格子戸越しに妖艶さが漂っています。

商店街を抜けると「みなと通り」の九条新道の交差点。信号の向こう側に赤・青・黄の原色で飾られたパン屋さんのビルが目を引きます。ここを西(弁天町方面)に真っ直ぐ行けば大阪ドームの北口ですが、今回は九条新道の信号を渡り、千代崎商店街に入って安売りで有名なスーパーの横の筋からドームに向かいます。

商店街を抜けると「みなと通り」の九条新道の交差点。信号の向こう側に赤・青・黄の原色で飾られたパン屋さんのビルが目を引きます。ここを西(弁天町方面)に真っ直ぐ行けば大阪ドームの北口ですが、今回は九条新道の信号を渡り、千代崎商店街に入って安売りで有名なスーパーの横の筋からドームに向かいます。千代崎商店街に入って西の通りを見ると、大阪ドームがすぐそばにあるように感じられるくらいの大きさで目に飛び込んできます。

人でごった返すスーパーの横の道に入り、工場と民家、マンションのごっちゃになった通りを真っ直ぐ行って一つ信号を越えると大阪ドームの東口。正面には大阪ドームの下にある駐車場の入り口。

その脇を通れば、大阪ドームに隣接する商業施設広場「パドゥー」にも出られます。またその手前には広いコインパーキングで、随分安いです。大阪ドームの駐車料金はまだ高いままなのでしょうか?コインパーキングの向こうには大阪では数少ない醸造の味噌屋が見えています。

階段を上ると、大阪ドームのゲート前の広場に出ます。

いざ大阪ドームの中に、と言うところですが、少しここまでの文章が長くなってしまったので、今回はここまでにします。

次回はこの大阪ドームを基点に心斎橋までを紹介します。